Analyse

Epidemische Lage von nationaler Tragweite bis Ende JuniNeues EpiLage-Gesetz: Über drei Milliarden Euro Kosten und unklare Pandemie-Maßstäbe

Quarantäne, Schulschließung, Lockdown. Die Maßnahmen, die mit dem Fortbestand der epidemischen Lage einhergehen, sind umfangreich. Eigentlich galt die rechtliche Befristung bis zum 31. März. Nun strebt die Regierung eine Verlängerung an – um jeweils drei Monate.

Jens Spahn.

Foto: über dts Nachrichtenagentur

Am 18. November wurde schon einmal über den Fortbestand der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zur Abstimmung im Bundestag abgestimmt. Damals entschied sich die Mehrheit der Abgeordneten dafür, an den bestehenden Regelungen festzuhalten. Nun steht das Thema erneut im Raum.

Der Entwurf zum EpiLage-Fortgeltungsgesetz*, der von den Fraktionen CDU/CSU und SPD eingebracht wurde, liegt nun vor. In dem 25-seitigen Dokument geht es in erster Linie um eines, nämlich die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis vorerst zum 30. Juni.

Begründet wird die Verlängerung der Frist, die zum 31. März 2021 enden sollte, mit der „nach wie vor dynamischen Lage“ sowie „neuen Mutationen“ von SARS-CoV2. Es sei notwendig, die aktuellen Regelungen und Maßnahmen „zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Auswirkungen auf das Gesundheitswesen und die langzeitpflegerische Versorgung“ zu verlängern.

Nach dem Entwurf hat der Bundestag sodann „mindestens alle drei Monate“ über die weitere Fortdauer der epidemischen Lage von nationaler Tragweite erneut zu entscheiden, mit anderen Worten: auch für die Verlängerung bis zum 30. September wurde sogleich der notwendige gesetzliche Rahmen abgesteckt.

Kosten des Gesetzes

Sollte es zu den beabsichtigten umfassenden Gesetzänderungen kommen, ist dies mit weiteren Kosten verbunden, so der Gesetzentwurf. Zum 1. April 2021 werde ein Betrag von drei Milliarden Euro vom Bund an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung fällig, der der „Erstattung pandemiebedingter Kosten“ dient, worunter auch die Testverordnung zählt.

Gleichzeitig fallen weitere Kosten für das vom Robert Koch-Institut eingerichtete Melde- und Informationssystem an – und zwar in Höhe von 1,7 Millionen Euro netto im Monat.

Die Kosten der Mehrausgaben für die Länder können sich „in nicht quantifizierbarer Höhe“ ergeben. Für die private Pflege-Pflichtversicherung wurde eine einmalige Mehrausgabe von rund 25 Millionen Euro im Rahmen der verlängerten Regelungen für den Pflegeschutzschirm ermittelt.

Impfziele klar definiert

Der neue Gesetzentwurf beinhaltet auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Im Fall von Empfehlungen zur Durchführung von COVID-19-Schutzimpfungen sollen diese insbesondere an folgenden Impfzielen ausgerichtet werden:

- Reduktion schwerer oder tödlicher Krankheitsverläufe

- Schutz von Personen mit besonders hohem tätigkeitsbedingtem Infektionsrisiko

- besonderer Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Personen und mit hohem Ausbruchspotenzial

- Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens.

Krankenhausschließungen in Pandemie

Anders als man vermuten könnte, gilt es bei der epidemischen Lage nationaler Tragweiten weniger um die Gefahr, die ein Virus für jeden Bürger darstellt, sondern um die Gefahr, dass Gesundheitsämter und Krankenhäuser überlastet werden könnten.

Dass während der Pandemie 20 Krankenhäuser geschlossen und damit dringend notwendige Kapazitäten abgebaut wurden, bleibt weitestgehend unberücksichtigt.

Der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko fragte bei der Regierung an, warum die Intensivkapazitäten von Krankenhausstandorten in Deutschland seit Anfang August 2020 um mehr als 4.100 Betten und die Notfallreserve um mehr als 1.200 Betten abgenommen habe.

Darauf antwortete der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesgesundheitsministeriums Thomas Gebhart am 13. Januar in der Bundestagssitzung: „Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die Schließung von Kliniken im Pandemiejahr 2020.“

Aktuell sind weitere 30 Krankenhäuser von Schließungen bedroht. Nach Angaben des Vereins Gemeingut in BürgerInnenhand sind dies Einrichtungen in:

Aurich, Bad Urach, Baden-Baden, Berlin-Tempelhof, Böblingen, Bockum-Hövel, Bonn, Borstel, Buchen, Bühl, Dresden-Neustadt, Emden, Ettenheim, Gengenbach, Hamburg-Wilhelmsburg, Kehl, Königsfeld, Lörrach, Mosbach, Baden, Norden, Oberkirch, Olbernhau, Rastatt, Rheinfelden, Schopfheim, Sindelfingen, St. Blasien, Stolzenau, Weiden in der Oberpfalz und Winterberg.

PCR-Test als Maßstab umstritten

Während anfangs der Pandemie alle Beteiligten auf den vom Robert Koch-Institut ermittelten Reproduktionsfaktor als Maßstab zur Bewertung schauten, gilt inzwischen der Inzidenzwert als Maßstab – ein Inzidenzwert, der auf der Basis eines von Wissenschaftlern und Anwälten infrage gestellten PCR-Tests ermittelt wird und der keinerlei Angaben darüber gibt, ob positiv Getestete überhaupt erkrankt sind, geschweige denn, ob der Erreger sich überhaupt im Getesteten vermehrt hat.

Inzwischen rollt eine internationale Klagewelle unter Mitwirkung des deutschen Anwalts Dr. Reiner Fuellmich gegen Verantwortliche. Dabei geht es um die Aussagekraft der PCR-Tests sowie Schadenersatzansprüche von Betroffenen, die durch die Maßnahmen des Lockdowns entstanden sind.

„Geheimpapier“ lässt Fragen offen

Dass nun kurz nach dem vom Gesundheitsministerium vorgelegten Gesetzentwurf ein Schriftwechsel zwischen Bundesinnenministerium und Forschern an die Öffentlichkeit geriet, sorgt für Brisanz. Die „Welt am Sonntag“ berichtete umfangreich über einen mehr als 200 Seiten umfassenden internen E-Mail-Schriftwechsel zwischen Spitzenbeamten des Bundesinnenministeriums.

Das Ministerium gab demnach vor dem Lockdown im März 2020 die Ausarbeitung eines „Geheimpapiers“ mit einem von vornherein festgelegten Ergebnis in Auftrag: Die Wissenschaftler sollten Szenarien entwerfen, auf deren Basis sich Empfehlungen hin zu einem umfassenden Lockdown ableiten ließen.

Die Politik konnte sich in weiterer Folge ihrerseits dann gegenüber der Öffentlichkeit auf diese Empfehlungen berufen. Inwieweit dieser interne Schriftverkehr nun Einfluss auf die mit dem neuen Gesetzentwurf von den Abgeordneten geforderte Entscheidung hat, bleibt abzuwarten.

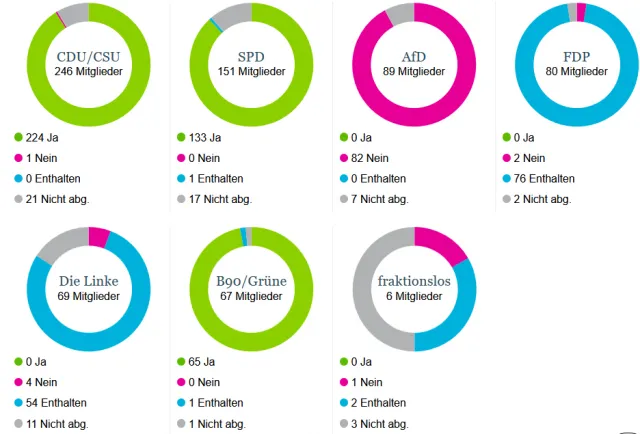

Bei der letzten Abstimmung über die epidemische Lage nationaler Tragweite am 18. November 2020 stimmten 422 Abgeordnete von CDU/CSU, SPD und Grünen dafür, während sich 134 von ihnen (mehrheitlich von Linke und FDP) enthielten.

Ergebnisse Abstimmung Bundestag.

Foto: Screenshot/Bundestag

Bis auf Einzelstimmen aus anderen Parteien kam damals lediglich von der AfD-Fraktion ein klares Nein zum Fortbestand der epidemischen Lage nationaler Tragweite.

*Bei dem Epilage-Fortgeltungsgesetz handelt es sich um den „Entwurf einer Formulierungshilfe für die Fraktionen der CDU/CSU und SPD für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines Gesetzes zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen“.

Beschreibung hier (Doppelklick, um sie zu ändern)

Aktuelle Artikel des Autors

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.