In Deutschland unerwünscht

Agrivoltaik: Strom vom Feld kann 20 Prozent des Strombedarfs decken

Schon vor knapp 40 Jahren dachten deutsche Bauern und Ingenieure über die Kombination von Stromerzeugung und Landwirtschaft nach. Bislang behindert das deutsche Baurecht die großflächige Umsetzung. In den USA könnte das Konzept Agrivoltaik nun Schule machen und langfristige „grüne“ Energie, Gewinne und Arbeitsplätze schaffen.

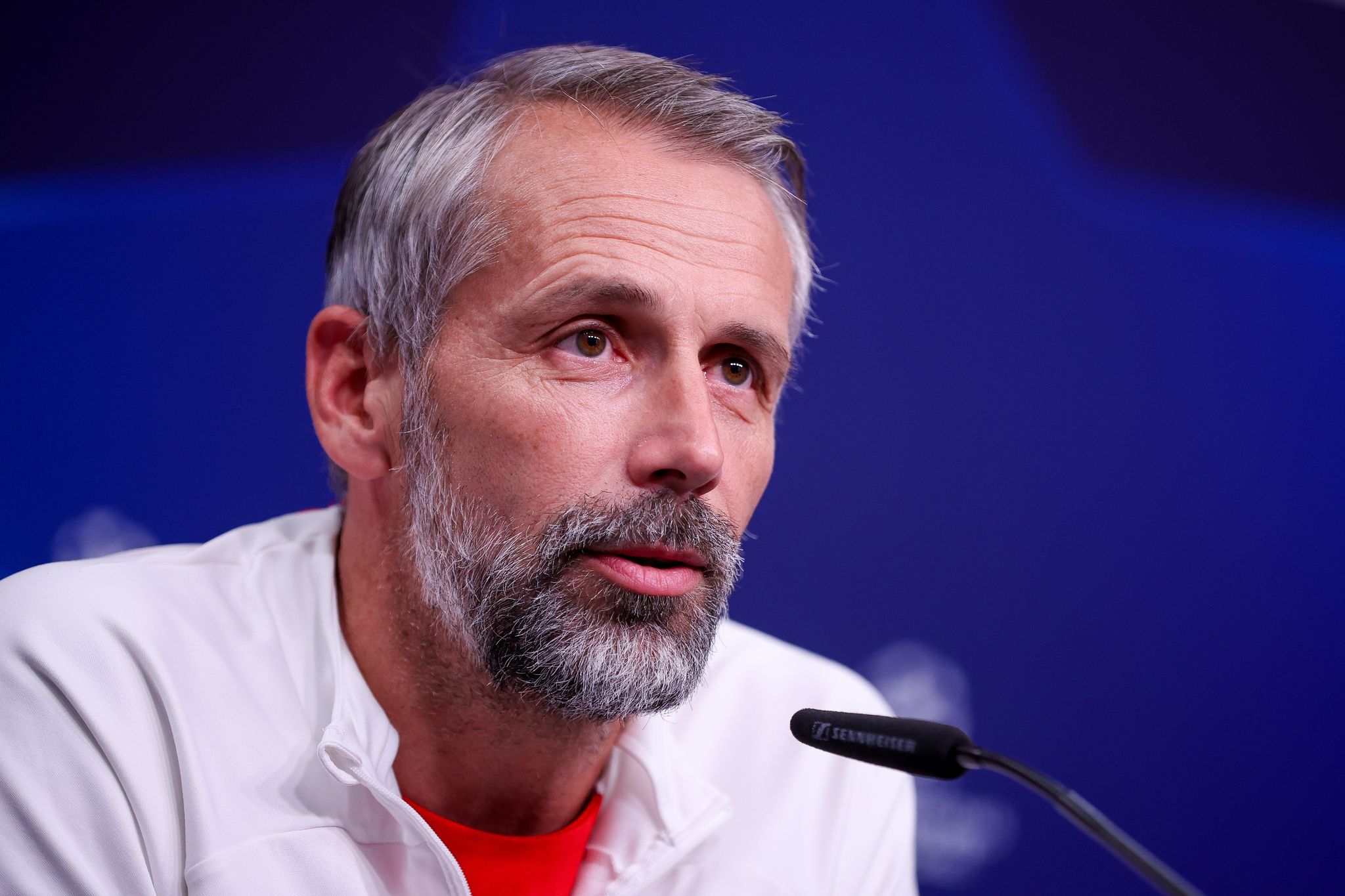

Professor Chad Higgins auf einer Agrivoltaik-Versuchsfläche.

Foto: Oregon State University

„Mehr Nahrung, mehr Energie, geringerer Wasserbedarf, geringere Kohlenstoffemissionen und wohlhabendere ländliche Gemeinden“, fasst Chad Higgins, außerordentlicher Professor am College of Agricultural Sciences der Oregon State University, die jüngsten Forschungen zusammen. Dabei spricht er nicht von utopischen Planspielen, sondern von Agrivoltaik. Agrivoltaik, oder Agrophotovoltaik, ist die Kombination von Agrarwirtschaft und Photovoltaik, oder einfach gesagt: Solarstrom vom Acker.

Mit einer Investition von weniger als ein Prozent des jährlichen US-Haushalts, schreiben die Forscher in einer Ende 2020 veröffentlichten Studie, könnte diese Kombination 20 Prozent des gesamten Strombedarfs der USA decken. Außerdem führe die großflächige Installation von Agrivoltaik-Systemen zu einer jährlichen CO2-Einsparung von 330.000 Tonnen und könnte, insbesondere in ländlichen Regionen, knapp 120.000 Arbeitsplätze schaffen, ohne die Ernteerträge wesentlich zu beeinflussen.

Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung

Die Landwirtschaft verbraucht eine enorme Menge an Ressourcen, rechnet Professor Higgins vor. 85 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs fließt in die Bewässerung und mehr als ein Drittel aller Treibhausgase werden der Landwirtschaft zugeschrieben. Beides könne die Agrivoltaik verbessern.

„Das ländliche Amerika, insbesondere die Landwirtschaft, kann die Lösung für viele unserer Probleme sein“, erklärte Professor Higgins weiter. Sowohl „erneuerbare Energie, die Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels, nachhaltige Lebensmittel oder ein gutes Management der Wasserressourcen“ würden davon profitieren. Dennoch bleibe dieses Potenzial meist ungenutzt, „weil nicht ausreichend in [geeignete Standorte] investiert“ wurde.

„Was wir in dieser Studie vorschlagen, ist alles möglich. Es ist technisch möglich. Es ist politisch möglich. Und es würde nach der Anfangsinvestition Geld einbringen. Das ist das Fazit – und dass wir die Landwirtschaft als Lösung für Probleme und nicht als Ursache der Probleme betrachten sollten.“

Obwohl die Idee der Agrivoltaik vor fast 40 Jahren in Deutschland entwickelt wurde, scheinen Agrivoltaik-Anlagen hierzulande unerwünscht. Unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) wurde am Bodensee bereits 2016 ein Feld solar überdacht. Entgegen den Erwartungen stiegen die Erträge einiger Feldfrüchte unter der Anlage gegenüber der benachbarten Vergleichsfläche. Auch das Befahren mit landwirtschaftlichen Maschinen erwies sich als erstaunlich einfach.

Rein rechtlich ist der Versuchsacker jedoch kein Feld, sondern eine Gewerbefläche, denn laut deutschem Baurecht dürfen kommerzielle Solaranlagen ausschließlich auf Gewerbeflächen betrieben werden. Auf diesen darf jedoch keine subventionierte Landwirtschaft stattfinden, sodass Projektleiter Stephan Schindele vom ISE zu dem Schluss kommt: Man könnte bereits viel weiter sein, aber die Politik verhindert es.

„Grüne“ Gewinne und Arbeitsplätze für 20 bis 35 Jahre

In den USA soll 2021 eine fünf Hektar große Anlage in der Stadt Aurora, 30 Kilometer südlich von Portland, Bundesstaat Oregon, entstehen und die landwirtschaftliche Gemeinschaft sowie potenzielle Geldgeber überzeugen. Letztendlich könnten laut den Forschern etwa 33.700 Quadratkilometer – oder etwa ein Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der USA – mit Solarzellen überdacht werden. Der dadurch erzeugte Strom entspreche etwa 20 Prozent der aktuellen US-amerikanischen Stromerzeugung.

Installation und Instandhaltung würden über eine voraussichtliche Nutzungsdauer von 35 Jahren 1,12 Billionen Dollar (circa 913 Milliarden Euro) kosten. Mit der Amortisierung rechnen die Forscher nach 17 Jahren. Bis zum Ende der 35 Jahre könnten die Solaranlagen weitere 35,7 Milliarden Dollar (circa 29 Milliarden Euro) an Einnahmen generieren.

Die Installation führe außerdem zur Schaffung von 117.000 Arbeitsplätzen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Etwa 40 Prozent davon entfielen auf „nachhaltige Positionen für den Betrieb und die Wartung“, so die Forscher.

Mit Blick auf die Zukunft glaubt Higgins, dass die großflächige Installation von agrivoltaischen Systemen „die Tür für andere Technologien öffnet“. So könnte die erzeugte (überschüssige) Energie dem Antrieb von elektrischen Traktoren oder der Erzeugung von Dünger auf einem Bauernhof dienen. Sensoren, installiert auf den Unterkonstruktionen, könnten Wachstum und Nährstoffgehalt ermitteln und so die landwirtschaftliche Produktion optimieren. „Wenn wir erst einmal die Infrastruktur haben, wenn wir erst einmal Energie haben, sind wir bereit, so viele weitere große Probleme in Angriff zu nehmen“, zeigte sich Professor Higgins zuversichtlich.

test test test 3333 test test test test test test

Aktuelle Artikel des Autors

14. Januar 2025

Infraschall aus Sicht eines Physikers: Die unhörbare Gefahr?

10. Januar 2025

Von der Steinzeit bis zum Flug ins Weltall

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.