NZZ: Ökonomisierung und „Kultur des Regenbogens“ machen Universitäten zur Konformitätshölle

Der Mainzer Historiker Andreas Rödder analysiert in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) mögliche Gründe für ein zunehmend totalitäres Meinungsklima an den Universitäten: Der wachsende Konformitätszwang habe demnach ökonomische und ideologische Gründe.

Die „Kultur des Regenbogens“ ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten zur Leitkultur westlicher Gesellschaften aufgestiegen.

Foto: istock

„Aufpassen, was man sagt“: Immer mehr Menschen in Deutschland haben Umfragen zufolge den Eindruck, dass die Option, ohne Angst vor Nachteilen frei in der Öffentlichkeit sprechen zu dürfen, immer stärker beschränkt ist. Die deutschen Universitäten, so zeigen Schikanen gegen Professoren wie Jörg Baberowski, Herfried Münkler oder Bernd Lucke, gehen dabei gleichsam als Avantgarde voran.

Auch der Mainzer Historiker Andreas Rödder kommt in einem Beitrag für die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) nicht umhin, den deutschen Universitäten zu attestieren, diese hätten „ihren intellektuellen Eigensinn“ aufgegeben.

Intellektuelle in Deutschland selten Nonkonformisten

Deutsche Universitäten seien – entgegen ihrer verklärenden Selbststilisierung – eher selten tatsächliche Widerstandsnester gegen die Obrigkeit oder totalitäre Bestrebungen gewesen, deutet Rödder an. Zwar mögen Studenten und Universitäten im Vorfeld der Ereignisse von 1848 auch gegen den Widerstand der Obrigkeit für den Verfassungsstaat gestritten haben und der „Bund Freiheit der Wissenschaft“ hatte sich Anfang der 1970er Jahre gegen „linken Faschismus“ (Jürgen Habermas) in der Studentenbewegung gestellt.

Nicht zuletzt der Nationalsozialismus habe jedoch offenbart, wie leicht sich Intellektuelle ihre hehren Prinzipien abkaufen lassen, wenn der eigene Vorteil winkt:

„Im Nationalsozialismus […] zählte die Freiheit der Wissenschaft an den Universitäten weniger als Konformismus und Opportunismus, wenn Juden und Unliebsame entfernt wurden oder wenn es um lukrative Forschungsaufträge zur Rassenhygiene oder zur Ostforschung ging.“

Die heutige immer stärker um sich greifende Weigerung, andere Auffassungen zu tolerieren, sei im Wesentlichen die Konsequenz zweier Entwicklungen, die miteinander auf den ersten Blick nicht viel zu tun hätten, im Zusammenspiel aber folgenschwere Auswirkungen zeigten: der Universitätsreformen des frühen 21. Jahrhunderts und der „Kultur des Regenbogens“, die in den vergangenen Jahren Dominanz im öffentlichen Raum gewonnen habe.

Gut gemeint, aber schlecht gemacht

Die Reformen seien demnach ein Beispiel für eine Idee, die gut gemeint gewesen sei, aber weniger gut gemacht worden wäre. Sie folgten der Idee der „unternehmerischen Universität“ mit Vorstand und Aufsichtsrat, die auf leistungs- und erfolgsabhängige Mittelvergabe setze. Das mag in Bereichen sinnvoll sein, die marktorientiert sind und auf Drittmittel setzen, die Wissenschaftler einwerben – weniger allerdings in den Humanwissenschaften, die vor allem auf öffentliche Gelder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) angewiesen sind.

Rödder beklagt, dass die Reformen hier vielfach vom Regen in die Traufe geführt hätten:

„Wettbewerb um Staatsknete ist aber kein echter Wettbewerb. Vielmehr bildete sich ein selbstreferenzieller, kartellartiger Kreislauf von Antragstellern, Gutachtern und Entscheidern heraus, in dem der Antragsteller von heute der Gutachter von morgen und der Entscheider von gestern der Antragsteller von heute ist. Weil dieses System auf Zustimmung angewiesen ist, schreibt jeder, was der jeweils andere vermutlich lesen will – es beruht darauf, vorgegebene Erwartungen zu erfüllen.“

Konformität und darauf bedacht zu sein, nur nicht anzuecken, seien hier ein institutionelles Problem.

Dazu jedoch komme die „Kultur des Regenbogens“, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten zur Leitkultur westlicher Gesellschaften aufgestiegen sei. Deren Anliegen rund um Diversität, Antidiskriminierung, Inklusion und Gleichstellung, sei zwar „emanzipatorisch“, indem es auf Ausgleich für Benachteiligungen ziele.

„Wie so oft aber wird auch diese Idee immer dann schädlich, wenn sie sich von den Realitäten löst und zur Ideologie wird.“

Opferkultur und Safe Space gefährden pluralistische Demokratie

Heute werde der öffentlich anerkannte Opferstatus zum mächtigen politischen Instrument – und der „Safe Space“, symbolisiert etwa durch das mit beiden Händen über dem Kopf bei „Fridays for Future“, wird so weit ausgeweitet, dass er die Redefreiheit des Gegenübers immer mehr begrenzt.

„Das Praktische daran: Die Betroffenen bestimmen selbst, was unzumutbar und was zulässig ist. Sie sind somit Kläger und Richter zugleich. Diese Aufhebung der Gewaltenteilung wird auch bei der Verwendung des Etiketts ‚Nazi‘ angewendet, mit dem sich alles Unliebsame aus dem Kreis des Zulässigen exkludieren lässt.“

Das Diktat des Regenbogens stelle zunehmend jenen westlichen Way of Life infrage, der die Kultur des Regenbogens erst möglich gemacht habe. Die pluralistische Demokratie der offenen Gesellschaft werde gefährdet, indem die Ansprüche im Namen dieser Doktrin „das Meinungsspektrum einengen, das reagierende Ressentiment von rechts nähren und die demokratische Mitte zerreiben. Und sie spielen denjenigen in die Hände, die auf die Selbstabdankung des Westens und seiner liberalen Leistungsgesellschaften warten.“

Döpfner gegen „Sprachpolizei“

Auch Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner fordert in einem Interview mit dem „Spiegel“, Deutsche bräuchten mehr Mut, die eigene Meinung offen zu sagen. „Unter Hitler und Stalin haben Menschen ihr Leben riskiert“, betont Döpfner. „In Deutschland 2019 riskiert man einen Shitstorm.“ Je weniger Mut es koste, seine Meinung zu sagen, so meint er weiter, desto weniger Mut sei vorhanden. Auch das Totschlagargument, mit einer Äußerung „Applaus von der falschen Seite“ zu erlangen, sei zurückzuweisen. Dies sei ein Ausdruck von „Antidebatte“. Einer „Sprachpolizei“ erteilte Döpfner eine Absage.

Eine Buchempfehlung

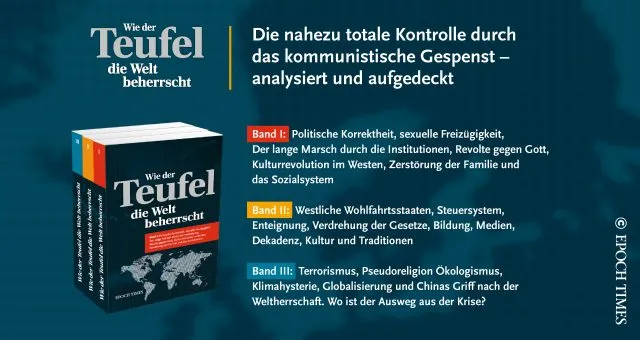

Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: “Wie der Teufel die Welt beherrscht”.

Foto: Epoch Times

Aktuelle Artikel des Autors

29. Januar 2025

„SZ“: Millionenklage des DFB gegen Ex-Präsident Zwanziger

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.