Doppelspaltexperiment

„Farbenfrohes Experiment“ - Physiker erschaffen Lücken in der Zeit

Forscher haben das klassische Doppelspaltexperiment nachgestellt. Statt Spalten im Raum haben sie jedoch mithilfe von Lasern „Zeitspalten“ erschaffen. Diese können nicht nur die Farbe von Licht verändern.

Symbolbild.

Foto: Epoch Times, iStock

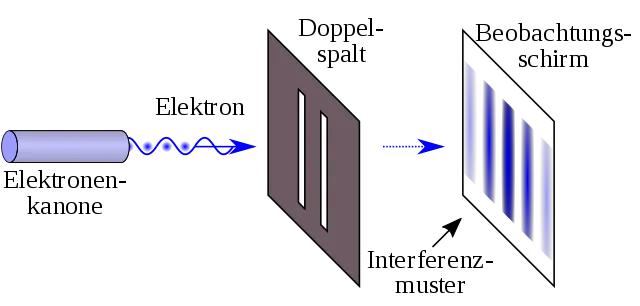

Das Doppelspaltexperiment verblüffte einst selbst große Wissenschaftler wie Albert Einstein, weil Materialien ihre Eigenschaften in Sekundenbruchteilen ändern können. Das erste Experiment seiner Art führte 1801 der Brite Thomas Young durch und zeigte, dass sich Licht als Welle verhält. Spätere Experimente offenbarten, dass sich nicht nur Licht, sondern auch Teilchen als Welle verhalten können – das Quantenphänomen war geboren.

Diese Experimente hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Physik. Sie deckten die duale Teilchen- und Wellennatur nicht nur des Lichts, sondern auch anderer „Kleinstwesen“ wie Elektronen, Neutronen und ganzer Atome auf. Auch heute noch wird sie für neue Technologien und zur Erforschung grundlegender physikalischer Fragen verwendet.

Nun hat ein Physikerteam des Imperial College London das Experiment mit „Spalten“ in der Zeit statt im Raum durchgeführt. Sie erreichten dies, indem sie Licht durch ein Material schickten, das seine Eigenschaften in Femtosekunden (Billiardstel Sekunden) ändert und das Licht nur zu bestimmten Zeiten in schneller Folge durchlässt.

„Unser Experiment gibt Aufschluss über die grundlegende Natur des Lichts. Gleichzeitig dient es als Sprungbrett für die Entwicklung ultimativer Materialien, die Licht in Raum und Zeit minutiös kontrollieren können“, so der leitende Forscher Prof. Riccardo Sapienza in einer Pressemitteilung.

Zeitspalten, ein farbenfrohes Experiment

Bei dem ursprünglichen Doppelspaltexperiment wurde das Licht auf einen undurchsichtigen Schirm mit zwei dünnen parallelen Spalten gerichtet. Hinter dem Schirm befand sich ein Detektor für das Licht, das hindurchging.

Um als Welle durch die Spalten zu laufen, teilt sich das Licht in zwei Wellen auf und verläuft durch je eine der Spalten. Wenn sich diese Wellen auf der anderen Seite wieder kreuzen, „interferieren“ sie miteinander beziehungsweise beeinflussen einander. Dort, wo sich die Spitzen der Wellen treffen, verstärken sie sich – dort, wo sich eine Spitze und ein Tiefpunkt treffen, heben sie sich auf. So entsteht auf dem Detektor ein Streifenmuster aus Bereichen mit mehr und weniger Licht.

Doppelspaltexperiment und Interferenzmuster.

Foto: Johannes Kalliauer, public domain

Das Licht kann auch in „Teilchen“ (sogenannte Photonen) zerlegt werden. Diese treffen einzeln auf den Detektor und bauen nach und nach das gestreifte Interferenzmuster auf. Dieses Muster entstand selbst dann, wenn die Forscher nur ein Photon abfeuerten – dennoch verhielt sich das Photon so, als ob es sich in zwei Teile geteilt hätte und durch beide Schlitze verlaufen wäre.

In dem klassischen Versuch ändert das aus den Spalten austretende Licht seine Richtung. Im neuen Versuch ändern die Zeitschlitze dagegen die Frequenz des Lichts, wodurch sich seine Farbe ändert. So entstehen Lichtfarben, die miteinander interferieren – bestimmte Farben verstärken oder löschen sich aus.

Nächster Versuch mit Zeitkristallen

Das vom Team verwendete Material war eine dünne Schicht aus Indium-Zinn-Oxid, aus dem die meisten Handy-Bildschirme bestehen. Die dünne Materialschicht ist so konstruiert, dass es Eigenschaften besitzt, die in der Natur nicht vorkommen.

Der Reflexionsgrad des Materials wurde durch Laser in Sekundenbruchteilen verändert, wodurch die „Spalten“ für das Licht entstanden.

„Unser Doppelzeitspalt-Experiment öffnet die Tür zu einer völlig neuen Spektroskopie, die in der Lage ist, die zeitliche Struktur eines Lichtpulses auf der Skala einer Periode der Strahlung aufzulösen“, so der beteiligte Physiker Prof. Sir John Pendry.

Als Nächstes will das Team das Phänomen in einem „Zeitkristall“ untersuchen. Dieses ähnelt zwar einem Atomkristall, verändert jedoch zeitlich seine optischen Eigenschaften.

„Das Konzept der Zeitkristalle hat das Potenzial, zu ultraschnellen, parallelisierten optischen Schaltern zu führen“, so Prof. Stefan Maier, ebenfalls Mitglied des Physikerteams.

In Verbindung mit räumlicher Steuerung, also dem klassischen Doppelspaltexperiment, könnte die neue Technologie darüber hinaus helfen, grundlegende physikalische Phänomene wie schwarzer Löcher zu erklären.

Die Studie erschien am 03. April 2023 im Fachjournal „Nature Physics“.

test test test 3333 test test test test test test

Aktuelle Artikel des Autors

14. Januar 2025

Infraschall aus Sicht eines Physikers: Die unhörbare Gefahr?

10. Januar 2025

Von der Steinzeit bis zum Flug ins Weltall

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.

0

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.